|

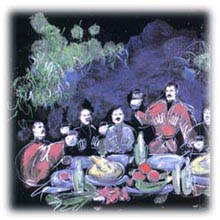

Apex de l'art géorgien de la table, le banquet a une histoire multiséculaire. Pareille réjouissance est entreprise à l'occasion d'une des nombreuses fêtes religieuses, pour honorer un hôte ou tout simplement pour le doux plaisir du boire et du manger. Tout endroit est bon : salle d'apparat, jardin public ou cave obscure. |

D'autorité, le maître de maison vous entraîne vers une table à la blanche nappe, et de force vous y fait asseoir. Apparaît aussitôt quelque liqueur de son cru, dont il veillera à ne jamais laisser votre verre vide. Après avoir porté un toast à votre santé, on commencera à recouvrir la table de denrées diverses et variées, et ce en quantité pantagruélique. On constate ici une divergence quasi fondamentale entre gastronomies : autant, en France, on insistera pour finir le plat, autant il est impossible, lors d'un banquet géorgien, de venir à bout d'une quelconque partie de ce que l'on vous sert. Ceci pour la simple raison que la marque première d'hospitalité consiste à ne jamais sembler vouloir laisser votre estomac vide d'alcool ou de nourriture. On peut ainsi déguster indéfiniment moult khatchapuri, shashlik, meruli ou autres salades ollivier (sic), copieusement arrosés de chacha ou manavi. (voir alcools)

Le banquet se déroule toutefois selon des règles strictes, parce qu'il n'y a rien de plus sérieux que de faire la fête. Les convives sont placés sous la houlette du "tamada", chef de tablée choisi pour ses dons d'orateur et de poète autant que pour sa résistance à l'alcool. Il est chargé de porter les toasts, qui se succèdent selon un ordre consacré par l'usage, ce qui est aussi un moyen de transmettre la culture traditionnelle. L'assistance écoute le tamada avec respect : il est le seul à pouvoir donner la parole à l'un des convives, en prononçant les mots "alaverdi chentane". Celui à qui s'adresse cette formule prend alors la parole en essayant de compléter le toast porté par le tamada.

Un toast (sinon plusieurs) est obligatoirement porté à l'hôte étranger. On boira, sans se faire prier ("cul sec" se dit "bolomdé"), à la présence de l'invité, à sa famille, à son futur mariage, à l'amitié entre les peuples, et à bien d'autres choses encore. Il faut porter à son tour un toast de remerciement, et l'on ne peut prétendre quitter la table sans boire plusieurs fois à la santé du tamada. Il arrive aussi que, du simple verre à vin, l'on passe à la corne de mouflon, de contenance variable (parfois plus de 75 cl), mais à écluser bolomdé sans sourciller. C'est pourquoi les réveils d'un lendemain de banquet sont généralement très difficiles. Un mets formidablement régénérant à cet égard est la tchourtchrela accompagnée d'eau gazeuse Borjomi.

Sans présager des céphalées matinales, la soirée se déroule aussi agréablement qu'il est possible, et on compare ses couteaux entre deux toasts, ou, à mesure que la nuit avance, on chante à l'unisson quelques vieilles et belles mélopées. Et si d'aventure l'on revient le lendemain, on est sûr de pouvoir se livrer à nouveau à quelques libations...

|

Quels alcools

boit-on ?

|