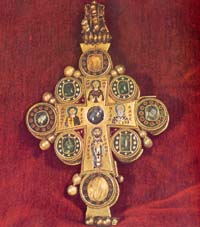

Une croix orthodoxe antique : Beau morceau d'orfèvrerie.

L'église géorgienne fair partie des églises chrétiennes dites d'Orient. Le droit à l'autocéphalie lui a été très tôt reconnu, du fait de sa situation à l'extérieur de l'empire romain. Au Ve siècle, une querelle se développa au sein de l'église concernant la nature humaine et/ou divine du Christ. Le concile de Chalcédoine, en 451, prendra position en faveur d'un Christ personne seule en deux natures - ce que l'église géorgienne acceptera, au contraire de l'arménienne. L'église géorgienne est donc une église orthodoxe et autocéphale, dont le géorgien est la langue liturgique, et qui dispose de son propre patriarche, le catholicos.

La conversion de la Géorgie au christianisme fut l'oeuvre de sainte Nino, captive originaire de Cappadoce (en Turquie). Elle forma la première croix en entrelaçant ses cheveux avec des sarments de vigne, et convertit par ce biais ingénieux le roi d'Ibérie en 337. L'évangélisation de la Géorgie fut achevée au VIe siècle par les treize Pères syriens d'Antioche, qui consolidèrent l'église naissante et développèrent le monarchisme. Ils introduisirent la vie cénobitique et ses principes fondamentaux de célébration de la liturgie et d'amour fraternel du prochain.