La signature du traité de Guiorguievsk en 1783 marque l'entrée

de l'empire russe dans l'histoire de la Géorgie. Le royaume devient

un protectorat russe, ce qui n'empêchera pas la Russie de laisser les

armées géorgiennes seules face à l'offensive de shah

agha Mohamed khan en 1795. En 1801, comme le craignaient les plus farouches

adversaires du traité, la Russie annexe la Géorgie orientale

(l'histoire se répète...). La dynastie des bagratides est décapitée,

la royauté abolie et les prétendants au trône déportés.

De plus, l'église, jusqu'alors autonome, est placée sous l'autorité

du synode russe. Cependant, à la suite de l'annexion de la Géorgie

occidentale en 1860, un mouvement de résistance va naître et

s'étendre.

Le réveil

A l'aube du XXe siècle, la Géorgie connaît un réveil

national et culturel très intense dont l'intelligentsia géorgienne

est le fer de lance. Les préoccupations au centre des débats

concernent en premier lieu les questions de l'indépendance et de la

souveraineté nationales. des journaux (Iveria, Tsiskari, Sakartvelos

Moambé) sont publiés à l'initiative d'hommes de lettres

comme Ilya

Tchavtchavadzé. La lutte contre la russification se fait également

par le biais du théâtre, malgré la censure. En 1890, le

russe est proclamé langue officielle, le géorgien acquérant

le statut de langue étrangère. En 1905, l'église géorgienne

remet en cause le principe de sa soumission. La réaction russe est

brutale et sans appel : le clergé géorgien est déporté.

La révolution d'Octobre débouche sur la proclamation, le 9

avril 1918, de l'éphémère république de Transcaucasie

(qui inclut l'Arménie et l'Azerbaïdjan). Le 26 mai de cette même

année, la Géorgie proclame son indépendance et Noé

Jordania est élu au suffrage universel. La constitution de cet état

révèle une grande modernité : droit de vote des femmes,

abolition de la peine de mort, séparation de l'église et de

l'état ! En 1920, la Russie reconnaît la république de

Géorgie et signe un traité de paix avec elle. Mais la menace

bolchévique se fait de plus en plus précise.

Les années soviétiques

La jeune Armée Rouge lance l'attaque le 12 février 1921, et

Tbilissi tombe le 25. Le gouvernement de Jordania prend le chemin de l'exil

vers la France (ce sera la seule vague d'émigration géorgienne),

et le pays est rebaptisé république socialiste de Géorgie.

Toute velléité d'indépendance de sa part est durement

réprimée, mais cela n'empêchera pas les géorgiens

de faire preuve d'insoumission à maintes reprises de 1921 à

1991.

En 1922, 30 % de l'intelligentsia est supprimée

; en 1924, 7000 personnes sont fusillées en place publique ; en 1956,

des manifestations pour l'indépendance sont sévèrement

réprimées ; en 1962, 450 étudiants sont fusillés

devant le palais du gouvernement ; en 1973, de virulentes manifestations ont

lieu en opposition à l'apprentissage obligatoire de la langue russe

dans les écoles. La nomination de Béria au poste de chef du

PC de Transcaucasie en 1932 et les purges des années 37-38 vont asseoir

l'ordre soviétique en Géorgie au prix de milliers de victimes.

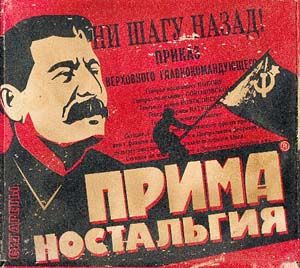

Avec la mort de Staline

(5 mars 1953) et la publication du rapport Khroutchev (1956), le dégel,

tout relatif qu'il soit, donne l'occasion aux géorgiens de manifester

pour l'autodétermination ; l'agitation estudiantine sera cependant

rapidement étouffée. Les années 70 sont marquées

par le réveil des mouvements d'opposition au régime communiste

(incendie de l'Opéra, plasticage du monument au traité de Guiorguievsk).

En avril 1978 se déroule aussi à Tbilissi une manifestation

pour la défense de la langue géorgienne, dont la nouvelle constitution

de l'URSS stipule qu'elle n'est qu'une langue étrangère.

L'arrivée au pouvoir, en 1985, de Mikhaïl

Gorbatchev, et la mise en oeuvre de la perestroïka et de la glasnost

vont sonner le glas de l'empire soviétique. Les républiques

allogènes vont réagir plus ou moins violemment à ce processus

d'éclatement : le Caucase, qui reste, au même titre que les balkans,

une poudrière, sera embrasé par plusieurs conflits meurtriers

dont les conséquences pèsent encore très lourd aujourd'hui.

Une douloureuse indépendance

En Géorgie, les revendications populaires se multiplient,

dans un climat d'agitation et de fièvre. Le 9 avril 1989, une manifestation

pacifique réunissant femmes, enfants et vieillards est brutalement

réprimée par le ministère russe de l'intérieur

et fait, selon le bilan officiel, 16 morts. La loi martiale est décrétée

et les tensions s'exacerbent dans un pays en état de choc. Parallèlement,

deux régions de Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud,

proclament leur souveraineté, non reconnue par le gouvernement géorgien.

Le 28 octobre 1990, la coalition indépendantiste

"Table ronde" remporte les élections législatives.

Le statut d'autonomie de l'Ossétie est presqu'aussitôt annulé

par le parlement, et l'année 1991 débute par de violents affrontements

à Tsinkhvali, capitale de l'Ossétie du Sud. Le 9 avril 1991,

la Géorgie proclame son indépendance, et en mai 1991, Zviad

Gamsakhourdia est élu président avec 75 % des voix. Cependant,

ses méthodes autoritaires et ses orientations ultranationalistes entraînent

rapidement le mécontentement d'une partie de la population et la formation

d'une opposition. Le conflit entre les deux partis s'envenime et débouche

sur la dissolution du parlement en septembre 1991. Puis, en janvier 1992,

c'est la guerre civile. Des combats de rue éclatent dans le centre

de Tbilissi et finissent par forcer Gamsakhourdia à s'enfuir en Arménie

(puis plus tard en Tchétchénie auprès du général

Doudaïev).

Les forces d'opposition victorieuses constituent un conseil

militaire qui assure la continuité du pouvoir jusqu'au retour d'Edouard

Chevarnadzé, sollicité pour assurer la succession. Ce dernier

est élu président du parlement en octobre 1992, puis président

de la république en novembre 1995. Les tensions sont toujours extrêmement

vives entre partisans de l'ancien et du nouveau président. De

plus, le conflit à propos de l'autonomie abkhaze, latent depuis 1989,

va s'exacerber et donner lieu à de multiples affrontements à

partir de la déclaration unilatérale d'indépendance de

cette province en juillet 1992. Edouard Chavernadzé accuse la Russie

d'ingérence ; la guerre fait rage sur le territoire abkhaze d'où

les habitants géorgiens ont été chassés (plus

de 250 000 réfugiés). L'Abkhazie sort évidemment victorieuse

du conflit et les forces Géorgiennes sont forcées d'abandonner

ce territoire bordant la mer Noire.

Le 14 mai 1994, un cessez-le-feu entre géorgiens

et abkhaziens intervient ainsi sous la médiation russe. Toutefois,

la question abkhaze est actuellement loin d'être réglée,

même si le conflit armé a pris fin. Le problème du retour

des réfugiés géorgiens en Abkhazie est toujours en suspens,

et les négociations de paix sont au point mort. La société

géogienne a aussi d'autres difficultés.