Les gens

La population géorgienne apparaît au visiteur comme se comportant

de façon fort variable. Il peut en effet aussi bien recevoir des coups

de pied au derrière lorsqu'on estime qu'il bouche le passage, ou se faire

agoniser d'insultes par un ivrogne dans la rue, que se faire recevoir avec un

raffinement et une courtoisie qu'un prince ne renierait pas. A quoi donc ressemblent

les habitants du pays des kartvels ?

|

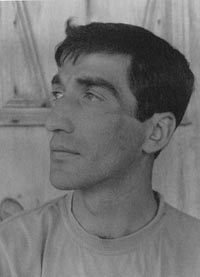

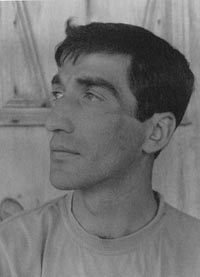

Ci-contre un bon exemple du type géorgien masculin. Les caractéristiques

physiques uniformément répandues dans la population sont

: nez et oreilles proéminents, lèvres minces, menton volontaire,

pilosité fournie, carrure puissante, teint jaune ou parfois verdâtre.

Signalons aussi une tendance à l'empâtement qu'il est difficile

d'attribuer spécifiquement à l'inné ou l'acquis.

Les hommes sont à l'image de leur apparence : francs, directs,

sensuels. Il est rare de les voir sourire, mais pas de les entendre rire

à gorge déployée. Il y a un côté bourru

dans l'affection qu'ils prodiguent à leurs proches : deux hommes

amis se font une bise retentissante en se rencontrant, et se promènent

bras dessus-bras dessous.

Les passe-temps favoris sont : boire, fumer, causer politique ou jouer

au nardi (backgammon). Ce qui rendrait la gent masculine plutôt

sympathique si elle ne faisait preuve d'une autorité absolutiste

sur les femmes, qui paraît excessive à une mentalité

minimalement progressiste.

|

|

Les femmes géorgiennes, quand on les croise

dans les rues, font preuve de discrétion et retenue. Elles sont

en effet conditionnées dès l'enfance à ne pas faire

de vagues : on passe beaucoup moins de choses aux jeunes filles qu'aux

jeunes garçons. On les prépare le plus possible au mariage,

institution obligée (l'union libre est inconcevable, et se tenir

la main sans qu'une alliance y brille est générateur de

scandale), où elles auront la haute main sur les corvées

domestiques ou l'éducation des enfants.

Il est d'ailleurs de bon ton, pour un jeune géorgien, d'enlever

la femme dont il veut faire sa compagne, sans qu'elle ait évidemment

voix au chapitre. Un professeur de français de Kutaïssi, qui

avait été victime de pareil agissement, osa remettre en

cause le principe de soumission et quitter son mari : elle est depuis

stigmatisée dans toute la ville comme une fille publique.

|

Heureusement, les femmes géorgiennes commencent à revendiquer

autrement qu'individuellement une place différente dans la société.

Jusqu'ici, leur activité était strictement limitée aux

domaines de l'enseignement (très fortement féminisé) ou

de la santé publique (mèdecins ou infirmières). Certaines

se lancent dans les affaires et font d'excellentes "business women".

Ce phénomène reste hélas circonscrit à la capitale,

les mentalités évoluant par définition plus lentement en

province.

Les relations parents-enfants sont dominées par un amour possessif pouvant

aller jusqu'à l'étouffement et par un dévouement à

toute épreuve. Les problèmes de logement posent de grandes difficultés

: il n'est, en effet, pas rare de voir trois générations cohabiter

sous un même toit. Le système présente certains avantages

(mise en commun des ressources alimentaires, garde des enfants par les grands-parents),

mais la promiscuité peut s'avérer parfois pesante, surtout pour

les jeunes.

Ceux-ci se tournent volontiers vers un modèle plutôt américanisé

et consommateur. Ils assimilent avec enthousiasme les nouvelles tendances musicales

ou vestimentaires. A défaut de trouver une activité qui fasse

sens dans la société géorgienne d'aujourd'hui, mieux vaut

briller de tous ses feux. D'où le côté un peu ostentatoire

des relations sociales entre jeunes : posséder un portable ou un beau

couteau confère un certain empire sur ses contemporains.

Il y a aussi la télévision, dont les nombreuses chaînes

diffusent à longueur de journée des émissions d'un niveau

intellectuel contestable (les programmes les plus suivis sont la version géorgienne

de "Qui veut gagner des millions" ou le tirage du loto). Ici comme

ailleurs, donner de faux espoirs engendre du profit. La publicité a fait,

elle aussi, une entrée remarquée, dans sa version nationale (portables

"Geocell" ou vodka "Rustavi") comme internationale (soda

"Coca-cola" ou cigarettes "Gauloises"), et nombreux sont

les panneaux qui fleurissent au bord des routes.